かぴです。

今までブログの更新を深夜にやって2時くらいに寝てたのですが、さすがに体に悪いかなと思って朝型に切り替えたら、結局朝もぐっすり寝てしまうことが続きブログ更新できずじまいでした…。体が慣れるまで更新遅くなりそう。すいません。

さて、今回は平安時代のゴr…女豪傑「巴御前」についてご紹介しようと思います。NHKの「鎌倉殿の13人」では繋がり眉毛の美人として出てきて世をざわつかせ、「逃げ上手の若君」では亜矢子の憧れの人であり、彼女のキャラ設定のモデルとも言われていますね。

「巴御前」って、どれくらいの人が知っているのでしょうか?残っている史料には彼女に関する記述が少なく、鎌倉幕府公式の史料といわれる「吾妻鏡」には一切登場しません。そのため実在が疑われてもいますが、日本の歴史上”戦場で戦った女性”としては恐らく一番有名であり、数々の伝説があって面白い人で、私は好きです。彼女の経歴についてはいろんなところで紹介されていますから、彼女にまつわるすごい伝説を主軸にご紹介します。

巴御前のゴリラ列伝

巴御前とはどんな人?

名前:巴御前(ともえごぜん)

生年:不詳(木曽義仲より3歳若いとする説もある。仮にそうで91歳まで生きたとすれば1157~1248年)

長野県木曽郡に生まれる。源平盛衰記によれば、木曽の豪族・中原兼遠の娘であり、中原兼遠の妻(巴の母かは不明)が木曽義仲の乳母であった縁で彼と一緒に育ち、義仲の側室(または妾)になった。義仲の出陣の際には戦場に赴いて先頭に参加し、義仲の死後は和田義盛の妻になったという説や、尼になり義仲の霊を弔って生きた説などがある。「色白で髪が長い、容姿端麗な女性だった。力が強く、強弓を引いた」とされている。

龍神の化身!?

長野県木曽郡日義村には、「巴淵」と呼ばれる場所があります。この淵で巴御前は水浴びをしたり体を鍛えたりしたと言われていますが、ここには、「淵に住む龍神が、中原兼遠の娘に姿を変えて、木曽義仲を生涯守り抜こうとした」いう伝説があります。

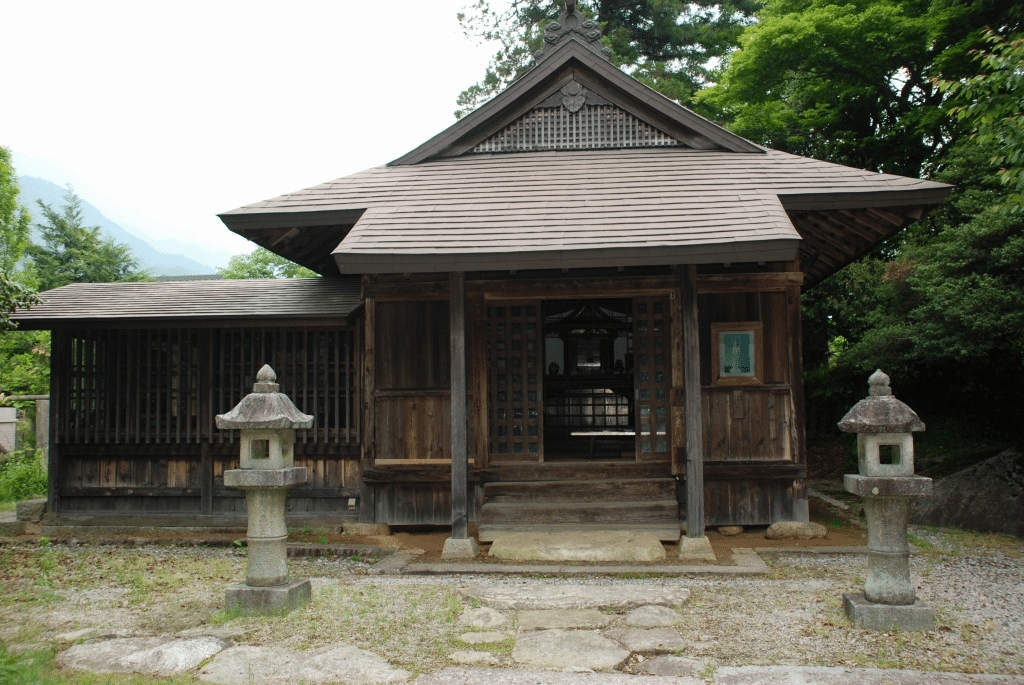

この伝説に基づき、長野県木曽郡木曽町にある木曽義仲の菩提寺「徳音寺」には”巴塚”があり、そこには「龍神院」と刻まれています。

巴が淵でよく泳いだことと、「一騎当千」と言われるほど腕っぷしがめっぽう強かった伝説から、水を司り強大な力を持つ「龍神」のイメージがついたのかもしれません。

幼少から、義仲の稽古の相手になる

木曽義仲は本名「源義仲」であり、源頼朝と源義経の従兄弟にあたります。源氏は頼朝と義経がとにかく有名ですが、源氏は平氏と並ぶ最強武士団の1つの棟梁の家柄ですから、その家に生まれた義仲も当然、幼いころから武士の子として鍛錬を積みます。

一方、信濃の武士は、男だけでなく女も武芸の鍛錬をする習慣があったようです。

巴御前も例にもれず鍛錬に参加し、刀や薙刀など複数の武器の扱いに長け、強弓(張りが強く、強い力で引かないと撃てない弓。遠くに飛び威力が高いがとにかく人を選ぶ)も引けたと言われています。

平家物語の古い異本である「延慶本」では、巴御前はその腕っぷしの強さを見込まれて、源氏の末裔・義仲の鍛錬の相手をしていたとされています。しかもその後巴御前も本物の戦に何度も出たことを考えると、一時的なものではなく長期に渡って鍛錬に付き合っていたと考えられます。

男女の筋力の差は今でも超えられない壁がありますが、昔でもそれは変わらないはずです。歳があまり変わらないならば余計にそうです。その壁を越えて大人になるまで義仲と切磋琢磨していた彼女は、きっとボディビルダー顔負けの体を有し、その辺の男にはまず負けない腕っぷしの強さを持っていたのではないでしょうか。

袖を振って松を倒す

長野県木曽郡南木曽町には「兜観音」という史跡があり、そこでも伝説があります。

同町の妻籠宿に砦を作った木曽義仲が、そこから北東の方角に位置する場所に寺を建て、源平合戦に出撃する前に自分の兜の中に収めていた観音像をこの中に奉納し、戦勝祈願を行いました。

この史跡には、義仲が腰かけたとされる石「義仲の腰掛石」と、もう1つ「巴御前の袖振りの松」と呼ばれるアカマツ(2000年に入ってから虫食いの被害を受けたのち近年台風で倒れてしまい、水船に加工されました。)があります。

この「袖振りの松」にまつわる伝説ですが…「木曽義仲が弓矢を撃とうとした際、松の枝が邪魔になったため、巴御前が袖を一振り。松の幹ごと薙ぎ払った。」

すごい!触れてもいないのに松をボッキリ折ったそうです。台風よりも強い風が巴御前の袖から一瞬にして放たれたことになります。

……気円斬かな?

人の首をねじ切る

おそらく、一番有名なエピソードです。平家物語にはいろんなバージョンがありますが、「覚一本」に記述されているものを紹介します。

木曽義仲最期の戦い「粟津の戦い」。一度は京都にて征夷大将軍となった義仲ですが、後白河法皇と険悪になり、最終的には朝敵として京都を追い出され、源頼朝によって差し向けた鎌倉軍に粟津(滋賀県大津市)にて追い詰められます。鎌倉軍6万騎に対して木曽軍1500騎。それもどんどん少なくなっていき、最終的には5騎になってしまいました。その中に巴御前の姿もありました。

義仲は最期を悟ると、巴御前に「そなたは女なのだから、早くどこでもいいから落ちて行け。私は討ち死にすると思う。もし殺されそうになったならば自害するが、木曽殿は最期の戦いで女と一緒にいたと言われるのは、格好がつかない。」と諭します。巴御前は嫌がりますが、義仲に説得されて、泣く泣く逃げることにしました。その際、「どこかに強い敵はいないだろうか。私の戦いぶりを最期にお見せしたい」と、強い敵を探します。

そこに、力持ちと有名な御田八郎師重(おんたのはちろうもろしげ)が30騎ほど引き連れて現れました。

巴御前、御田師重にロックオン。

御田軍に突入し、御田師重に馬をぴったりと並べ、彼をむんずとつかんで馬から引きずり落とします。自分の馬の鞍の前側の出っ張った部分に押し付けて相手を身動き取れない状態にし…

(素手で)首をねじ切り、捨ててしまいました。

どうやら、馬の鞍に敵の首を押し付けて絞殺する、というのは当時普通にあったことのようですが、「ねじ切る」ってどういうことなんでしょうね…。しかも、力持ちで有名ということは恐らくガタイが良かったはずの、大の男の首を。

ちなみに、上は平家物語「覚一本」バージョンですが、他のバージョンだと「襲ってきた男2人の頭を両脇に抱えて絞殺した」とか、「たくさんの男たちを投げ捨てねじ切った」等と書かれています。いずれにしても恐ろしすぎます。源平盛衰記では、有名な武将・畠山重忠と遭遇しますが、彼女を見た畠山は「こやつ、できる…。むしろ人間じゃない、まさに鬼神!」と評し、彼女追いかけるのを止めたと書かれています。……討ち取るの、ムリゲーですね。

まとめ

巴御前に関して、史料には少ないながらも華々しいエピソードがあります。しかし、どの伝説も現実離れしたものですので、後世の人々が合戦上の華として誕生させ、話を盛っていって作られた「架空の人物」である可能性もあります。

しかしながら、物語を彩るキャラクターとして登場させたいならば、源頼朝の仲間には男だけではなく美しく強い女もいた、とした方が見栄えが良いように思えます。わざわざ源頼朝の敵になった木曽義仲の元に登場させる必要はありません。伝説の内容は架空かもしれませんが、「巴御前」の種になった人物は実在したのではないかなぁ、とかぴは思います。

間違いなく史上最強女子の巴御前ですが、鎧や刀を脱ぎ捨てて逃げおおせた後の行方は不明です。尼になって死ぬまで義仲を弔ったとか、和田義盛の妻になり、和田家が滅亡した後は富山県に逃げて尼になって和田や義仲を弔ったなどの伝説があります。

共通しているのは、愛した男たちを、91歳で死ぬまで一途に想っていたというところです。

いつか、巴御前の墓参りはしたいなと思います。

コメント