かぴです。

10年以上、仕事でパワポを嫌というほど使ってきたのですが、この度その研究の成果を発表する機会がありましたので、こちらにも書きます。ご参考にどうぞ。

この記事をお読みの方々、次のようなお悩みはお持ちではないですか?

😢「プレゼンをすることになったけれど、どうパワポを活用すれば良いのか分からない。」

😢「パワポ作ってプレゼンしたけど、自分が言いたい事がイマイチ伝わっていなかった。」

😢「説明したはずのことを後でたくさん質問されてしまった。」

😢「パワポでスライドを作ったのに、後で要らなくなって消す、ということがよくあり、時間のロスが多い。」

この記事を読むと、次のように変化すると思います。

✅プレゼンの構成を作るコツがわかる。

✅効果的でムダのないパワポ作りができる。

今回は、私がパワポ作りをする中で実践しているポイントを中心に書きます。これからパワポを作ろうとしている方々のお役に立てれば幸いです。

相手が「分かりやすい!」PowerPointの作り方を知ろう。

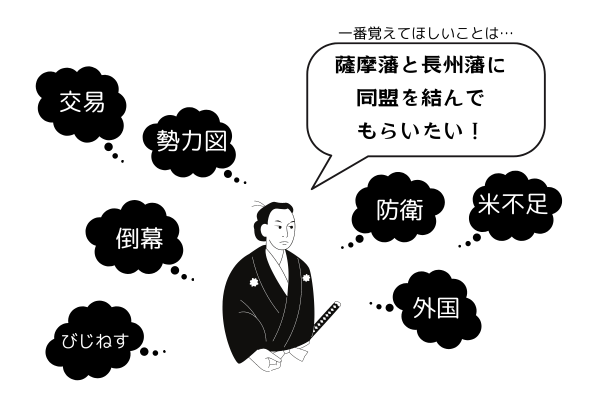

1、<まだパワポに触るな!>「発表が終わった時に絶対覚えておいてほしいこと」を絞ろう。

プレゼンをやることが決まったらまずやることです。

頭の中で良いので、「発表が終わった時に、聞き手に絶対覚えておいてほしいことは何か」を洗い出しましょう。できれば1つに絞ります。ここで絞ったことを軸にして、Wordまたはメモなどで次の3の設計図づくりに移ります。

伝えたいことが沢山あるのはよく分かりますが、全部パワポに詰め込んで書いてしまうのはNGです。パワポでたくさんの文字や資料を見せられた聞き手は「何に注目すればいいの?」と困惑し、終わった時に「結局よく分からなかった」となってしまいます。

発表の中でどうしてもアクセントとして残しておきたい与太話などは、パワポに書かなくても「話せばOK」です。人間、真面目な話は目で見える資料が欲しいものですが、遊びのある話は耳だけでも十分印象に残ります。

2、<まだパワポに触るな!>聞き手の中にターゲットを定めよう。

パワポを作ってプレゼンをするとき、多くの場合で多人数に対して行います。しかしそこであえて「特に誰に向けてプレゼンするのか」、ターゲットを定めましょう。相手会社の社長でも良いし、入社したての新人でも良いです。学生さんなら友達や家族になるでしょう。私はよく「勉強が苦手な子ども」をターゲットにします。出来るだけ具体的な人物が良いです。

なぜかというと、経験も知識もバラバラな多人数に分かってもらおうとして頑張ると大変だし、ついたくさん肉付けをしてしまって1で決めた軸が見えなくなってしまいがちだからです。

一方でターゲットを定めてその人に向けたプレゼンを考えると、この情報はあった方がいい/なくてもいいと、情報の取捨選択がしやすくなります。結果として、みんなが分かりやすいプレゼンに繋がります。

3、<まだパワポに触るな!>設計図を作ろう。

Wordなどで、下の画像のようにプレゼンの設計図を作りましょう。 面倒なようですが、設計図づくりには次のようなメリットがあります。

面倒なようですが、設計図づくりには次のようなメリットがあります。

①プレゼン内容の整理ができ、全体像がつかめる。

②パワポへの無駄な情報の盛り込みを防げる。

③効率よくパワポ作成ができる。

④話す内容のシナリオ作りも兼ねられる。

⑤体裁を整えれば聞き手への配布資料にすることもできる。

これが出来てしまえば、プレゼン準備は70%くらい達成できているようなものです。頑張りましょう!

4、<まだパワポに触るな!>「見せる場面」「話す場面」のメリハリを計画しよう。

2で作った設計図をもとに、「何をパワポで見せるのか」を決めましょう。ポイントは『”話す”だけでは伝わらないことをパワポで”見せる”ようにする』ことです。例えば、イメージ図やグラフ、強調して伝えたいキーワードなどです。

5、短い言葉で書こう。

さて、いよいよパワポ作りです。

以下の2つのスライド、皆さんが聞き手側だとして、パッと見て読む気になるのはどちらですか? おそらく、多くの人が右側と答えると思います。

おそらく、多くの人が右側と答えると思います。

ポイントは、「最低限の情報だけを削り出し、短い言葉で書く」です。

結構やりがちなのは、「口で説明する文章をそのままパワポに書いてしまう」ことです。しかしそれだと文字だらけの画面になり、聞き手の読む気を無くさせるだけでなく、聞き手としては読めば分かるのにそれの朗読を聞かなければならないのでダルくなってしまいます。

口で説明する文章は設計図を基に別にシナリオとして作成し、パワポにはキーワードのように短い言葉でまとめるだけにしましょう。

もし、どうしても左側のようになってしまうスライドがあれば、それは発表の際に読み上げはせず「お読みください」と一言言ってほんの少し間を取ればそれで十分です。強調したい部分だけ抜き出して読み上げるのはアリです。

5、字は大きめに設定しよう。

次のスライド、見やすいのはどちらですか?

多くの人は、左側と答えると思います。

多くの人は、左側と答えると思います。

右側は、実はパワポにデフォルトで設定されている文字の大きさそのままのものです。パッと見たとき、小さくて見にくいと思いませんでしたか?

「デフォルトに設定されているんだからこれが正解!」としてしまうのは間違いです。せっかく言葉を選んで書いたのに、聞き手に見せた時に「文字が小さくて読めません!」だと勿体ないですよね。視力が悪い人も大勢いますし、文字は大きめにした方が万人に優しいです。

ただし、大きすぎて空白が全くないと、逆に読みづらくなるので注意してください!

6、図やグラフはできるだけ画面いっぱいに広げよう。

図やグラフは聞き手の興味を惹きつけ、文字がなくても簡単に内容をつかみやすくしてくれる神アイテムであり、パワポはそれを効率的・効果的に見せてくれるため相性抜群の組み合わせです。最大限活用しましょう!

図やグラフはできるだけ画面いっぱいに拡大して、聞き手に細かい数字までしっかり見えるようにしましょう。 左は「貼り付け」したままサイズ変えず、右は最大までサイズを拡大したものです。

左は「貼り付け」したままサイズ変えず、右は最大までサイズを拡大したものです。

ここで1つ注意点です。ネット上で公開されている図やグラフは、低解像度だと拡大するとドットが目立ち、ぼやけて見えづらくなります。できるだけ解像度の高い図やグラフを探して使うことをお勧めします。

※ネット上の図やグラフを使う際は、著作権に注意し必ず引用元を書きましょう!

7、最後に、締めの一言で印象づけよう。

聞き手はプレゼンを真剣に聞いてくれて、最後の方は疲れてきているかもしれません。ここで、1で決めた「発表が終わった時に、聞き手に絶対覚えておいてほしいこと」を強調する”締めの一言”をバンと出しましょう。

締めの一言があることで、プレゼン全体の空気が引き締まり、聞き手に覚えておいてほしいことを印象づけることができます。

8、アニメはオマケ!インパクトを残したいところに使おう。

パワポの醍醐味といえば「アニメーション」ですよね。文字の動作を自在に操ることができるので、つい楽しくなってあちこちにアニメーションをつけたくなります。

しかし、この作業は要注意です。なぜなら…

①楽しすぎて、ついこだわって時間がいくらあっても足りなくなる!

②アニメーションを乱用すると、肝心の”伝えたいこと”がボヤける!

正直、別にアニメーションは無くても今まで書いてきたポイントを押さえてあればちゃんと相手には伝わります。

アニメーション設定は、プレゼン準備がおおむね終わった後に取っておきましょう。設定するのは、強烈なインパクトを残したい部分と、その他どうしても必要と考える部分のみにしましょう。

9、完成したら、必ず一度は通し練習をしよう。

パワポが完成したあと、ぶっつけ本番はNGです。必ず1回は通し練習をしましょう。本番のように一通りやってみて、できれば誰かに見てもらうのがベストです。

ぶっつけ本番でよくあるハプニングが、「思ったより見づらかった」「アニメーションがうまく動作しなかった」「設定したリンクが繋がらなかった」です。せっかく時間と労力を使って作ったのに、本番でコレでは悲しいですよね。自分では分からなかった改善点が他人の指摘によって浮き彫りになるのもよくあることです。

通し練習を行うことで、また一歩わかりやすいプレゼンに近づきます。

10、<おまけ>背景はプレゼンの環境によって使い分けるのも◎

これは、ある人に言われて目から鱗だったことです。

「僕、目が悪いんで、背景は黒くして文字を明るくしてもらった方が見やすくて助かります。」 皆さんの中には、スマホの画面設定を「ダークテーマ」にしている方も多いのではないでしょうか。同じことです。上のセリフを言われたときは、暗い会場でのプレゼンでした。

皆さんの中には、スマホの画面設定を「ダークテーマ」にしている方も多いのではないでしょうか。同じことです。上のセリフを言われたときは、暗い会場でのプレゼンでした。

内容が分かりやすく作れていれば基本的に背景は好きにして良いと思いますが、プレゼンをする会場の明暗、またはプレゼンの時間が昼か夜かによって、背景を工夫するのも良い手です。聞き手の目の負担を軽くできるのであれば、その方が集中してもらえますしWin-Winですよね。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか?

繰り返しますが、とにかく大事にしたいことは「発表が終わった時に絶対覚えておいてほしいこと」の軸をはっきりさせたプレゼンにすることです。

プレゼンって準備が必要だし、モチベーションが上がらないこともありますよね。でも、せっかくやるなら「分かりやすかったよ」と言われるプレゼンができた方が気持ち良いですよね。

この記事が皆さんにとって少しでも楽しく、効率的に、効果的なパワポ作りができるヒントになれば幸いです。

※見本で挙げたパワポ画面に書いてあることは、フィクションも交じっています。

コメント