かぴです。

「マシュー・カルブレイス・ペリー」とは?…日本史の開国でおなじみの、あのペリーさんです。

歴史上の偉人は数多かれど、この人と日本人にまつわるエピソードが私は特に好きでして。でもあまり知られていない気がしているので、ご紹介させていただきたいと思います。

私が今まで調べて知っていた内容と、下田に旅行に行ったときに知ったことを混ぜて書きます。あくまで趣味の範囲のものなので、ご了承ください。

マシュー・ペリーと日本の人々

マシュー・ペリーとはどんな人?

本名・マシュー・カルブレイス・ペリー

出身国・アメリカ合衆国

年代・1794年‐1858年(享年63)

特技・文章を書くこと

最後の「特技・文章を書くこと」は、どこかに書いてあったわけではありませんが、彼はまめに記録を書いたり、家族に手紙を送ったりしています。「日本遠征記」なる本も書きました。その記録には、事実だけではなくて彼の感想も書かれていて、貴重な当時の日本人の姿を知る資料となっています。

熊おやじ

彼が乗ってきた有名な「黒船」は当時最新鋭の蒸気船で、黒い色は船に使われている木材を腐らせないためのコールタールという黒い防腐剤の色です。その船を操るのは、太平洋横断という長い航海にも耐える体力自慢の血気盛んな船乗りたち。そんな厳つさ抜群の船のそのトップを務めるのが、ペリー総督です。

彼は、船員たちにこう呼ばれていました。…「熊おやじ」と。

なぜそう呼ばれたかというと、彼は身長195cmでがっしり体形という本当に熊のような外見をしており、挨拶や指示の際に熊のように大きな声を上げていたから。

迫力ありすぎるでしょ提督…。それでいて頭が良く、固定観念に囚われない柔軟な思考も持ち合わせています。厳つい船と船員たちをまとめるのにこれ以上ない逸材でしょう。

日本人はペリーを見て「恐ろしい」と思ったようです。日本には、「ペリーの図」として、人間離れした恐ろしい顔のペリーの絵が沢山残されています。

ちなみに、そんな熊のように大きく、恐ろしい迫力満点の総督ですが…カツラ疑惑があります。(※あくまで疑惑です)

The target is a whale!

そもそもなぜ、ペリーは日本に開国を迫ったのか。中学生の頃に勉強したと思うのですが、もう忘れちゃった人も多いですよね。自分の覚書のためにも少しお勉強です。1853年に彼が持ってきた、アメリカのフィルモア大統領の国書にその答えがあります。

要点としては2つで、1つは「捕鯨船への薪や水の補給と遭難者の人道的救助」、2つ目は「アメリカから清まで行く際の太平洋航路の中継基地」です。

現在は、アメリカって捕鯨をやるイメージないと思いますが、当時はクジラって日用品の材料に使われたりしたんです。有名なものは、女性のドレスの腰から下のスカート部分のボリュームを出すための軸。ヒゲが使われたそうです。

ペリー、この国書を江戸幕府の役人に渡し、1年後に来る約束をして一旦帰ります。そして1年後の1854年、約束通りもう一度来て、あの「日米和親条約」が交わされることとなります。

要するに「クジラと交易の利益」のために、日本に開国を迫ったといってもいいと思います。

これまでの日本、オランダと中国以外の外国は、近づいたら手荒く追い払ってましたからね。近づくものすべてを傷つけようとするやべぇ奴に対して、いかつい見た目の仲間(船4隻)引き連れてドンドンとやたらでかい音(空砲)鳴らしながら強引に近寄っていって「今までみたいな扱いは、No way, Jose!」って圧をかける。どこの世界の不良チームですか。熊おやじらしいですね。

Oh…Japanese people are crazy.

無事日本の地を踏んだペリーさん。当時のヨーロッパ諸国とアメリカは工業技術が進んだいわば「先進国」。アジアやアフリカは次々と植民地にされる側の「後進国」でした。現に中国は、イギリスにアヘン戦争で負けて言うことを聞くしかなくなっている状態でした。中国の隣にある小さな島国・日本は、もちろん後進国であるイメージを持たれていておかしくありません。日本に来る前、ペリーはどんなイメージを持っていたのかは分かりませんが、日本についたあとの記録によれば、ペリーが日本に対してかなり驚いている様子が分かります。

「識字率高すぎ」

現在の日本では誰でも文字の読み書きができて当たり前ですが、世界的には当たり前ではありません。歴史を見ても、欧米では「文字の読み書きができる」というのは長らくエリートの象徴でした。18世紀に産業革命があったイギリスでさえ、識字率はなんと人口の1割。アメリカは、アメリカ独立戦争があった1775年時点では都市部は8割程度だったそうですが地方に行けば5割に満たず。

そして日本はというと…都市と地域で少々違いはあるものの、江戸では識字率、驚愕の9割。役人や商売人はもちろんのこと、日雇い労働者も、幼い子どもですら読み書きができます。欧米の感覚で言えば、町往く人皆エリート。ありえません。

寺子屋のおかげだと言われています。

ペリーだけでなく、たくさんの外国人が、このことについて驚いているリアクションを残しています。

「好奇心高すぎ」

好奇心をくすぐられると、その世界にどっぷりハマっていきたくなる人はどの時代にもいますが、当時の日本人は特に顕著だったようです。

ペリーの記録によれば、黒船来航当時、巨大な船と見慣れぬ姿の外国人たちの姿を、日本の市民たちは野次馬しに行ったようです。役人たちも興味津々。警戒するのは幕府の上層部ばかり。

黒船を細部に至るまでまじまじと眺め、機械がどんな原理で動いているのかを尋ね、自分たちとは素材が違う衣服を手に取って確かめる等々…。

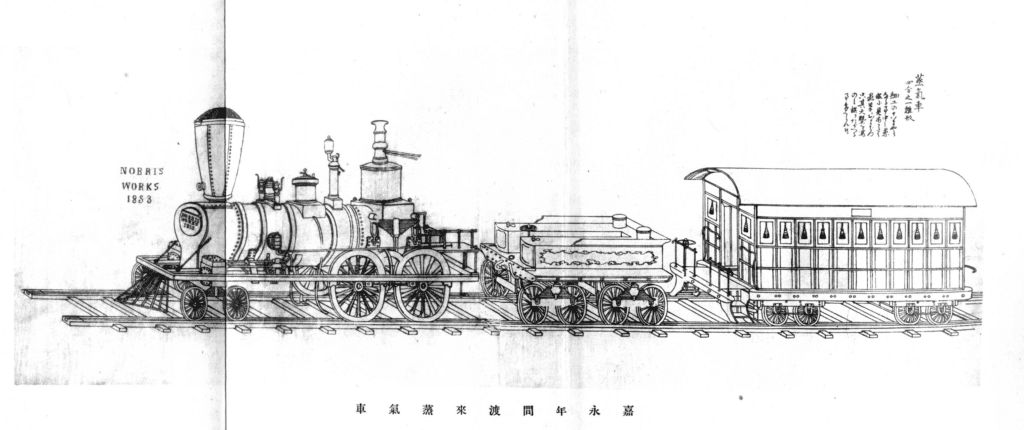

ペリーは実際に動く蒸気機関車の模型を日本に持ち込みましたが、日本人の反応は彼が期待していたものとはどうやら違ったようで…。「驚かなかったけれど、怖がりもせず、どうなってるのか知りたがった」とのことです。日本人、初めて蒸気機関車に触れたはずなんですけどね。多分オランダから情報としては仕入れていたんでしょう。

この「好奇心」が、のちの「模倣力」に繋がります。

「模倣力高すぎ」

日本人の遺伝子レベルの十八番、「模倣」。この能力は遺憾なく発揮されたようです。

ペリー2回目の来航の際、驚くべきものが日本にありました。

1つ目は、蒸気機関全体の仕組みを精巧に描いた日本人の絵。これは彼が直接見たわけではなく、同行者が見たもののようですが、サイズの狂いもなく細部まで精巧に書かれていたそうです。そんなのもう設計図レベルですよね。身近に蒸気機関がない国なのに、どうして…って、もう1年前の来航時に観察&模写したとしか思えませんよね。

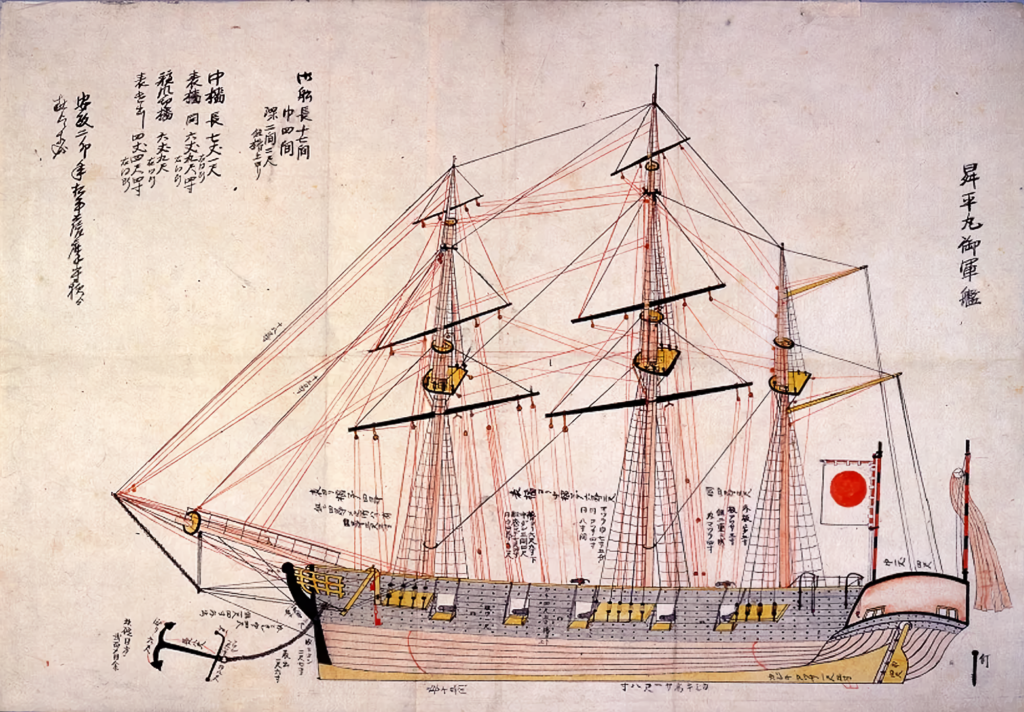

2つ目は、……なんと、「洋式軍艦 made in Japan」。しかも3隻。

それまで日本では、幕府から藩による大型船作りが禁止されていました。しかしペリーが浦賀に来たことにより事態は一変。海軍の必要性が高まり、禁止令が解かれました。

幕府と薩摩藩、水戸藩で軍艦作りスタート。オランダの造船技術が記された書物を翻訳して、独力で大型の洋式軍艦を作り上げてしまいました。もちろん、ペリーの黒船を観察しまくった成果も盛り込んでいます。

ペリーがこれを実際見たかは定かではありませんが、知らないはずがありません。

「彼ら(日本人)は外国人によってもたらされた改良を観察するのが極めて早く、それをすぐに会得し、非常な巧みさと精確さで模倣するのである。」

好奇心旺盛で親がパソコンを操る姿を興味津々に見ていた幼児が、1年後にすごい速さでプログラム打ってたらめちゃくちゃびっくりしますよね。

ペリーはこうも書いています。

「日本の手工業者は世界における如何なる手工業者にも劣らず練達である。もし、他国民との交流から日本国民を孤立させている鎖国政策が緩和されたならば、他国の物質的進歩の成果を学ぶ彼らの好奇心、それ(科学技術)を自らのものにする俊敏さによって、彼ら(の工業力)は間もなく最も恵まれた国々の水準にまで達すると思われる。日本人が文明世界の技能を習得すれば、強力な競争者として、将来の機械工業の競争に加わることだろう。」

日本が鎖国してなかったら、世界一の工業国はイギリスではなく、日本になってたんでしょうかね。

They are Monster!

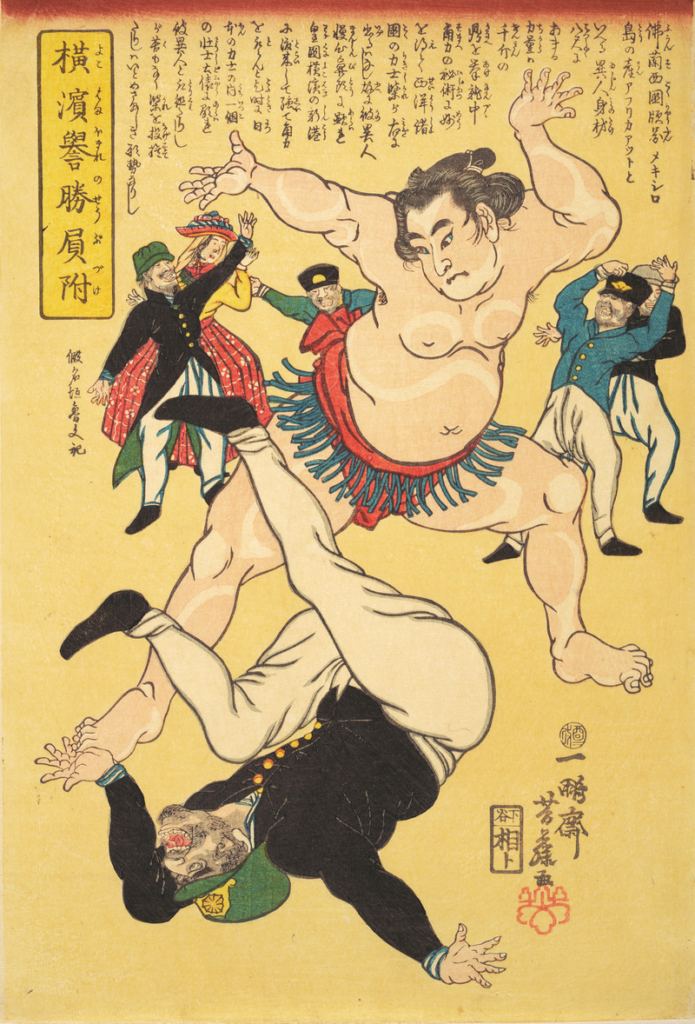

1854年の日米和親条約締結後、ペリーたちが日本を出るとき、日本から薪や食料、水、贈答品などが船に詰め込まれました。その時に開催された祝賀会に集まったのが、20~30人の日本の力士たち。

記録には、彼らのでっぷりとした体格を見たペリーは「丸々太って素早く動け無さそう。まるで鈍牛」と思ったと記しています。しかし、事件が起こります。

力士たちは荷物運びを始めました。荷物には米俵(1俵=60㎏)が200俵もあり、かなりの重労働です。

しかし…なんと!力士たちは、一度に2俵の米を片方の方に担ぎ上げたり、口にくわえたりしてどんどん運び込みます。中には両脇に俵を抱えたまま宙返りを披露する人もいたそう。

そして…それを見た腕っぷし自慢のアメリカの船員兼軍人、闘争心に火がつきました。彼らは元格闘家やスポーツマンの人も多かったそうで、彼らと力比べがしたい!と申し出てきました。そして急遽始まった、史上初の日米親善相撲試合。ルールに慣れていないアメリカ側へのハンデとして、3対1の勝負にしたそうです。

小柳という力士1人に船員3人でかかっていきますが、歯が立ちません。1人は脇に抱えられ、1人は持ち上げられ、1人は地面に踏みつけられて動けない。誰がどう見ても力士の圧勝です。

この日米親善相撲試合は、日本側もアメリカ側も大いに盛り上がったようです。

この一件、日本ではいくつもの絵に描かれて、しっかり残っています。

絵の数や様子から、日本の人々がこの出来事をとても嬉しく思っていた様子が見て取れます。

一方、この試合の後の記録や感想は、ペリーは残していません(笑)よっぽどショックだったのでしょう。そりゃそうですよね。

Mission impossible

イギリスは、中国に武力で勝って、不平等条約を締結させて言うことを聞かせました。他のところでも、欧米諸国は武力で支配し、植民地支配を広げています。

ではなぜ日本は、武力による侵略がされなかったのか。

諸説ありますが、先述した日本人の力が、アメリカが日本を武力で支配する気を削いだとも言われています。

あえて力士を「モンスター」と書きますが…

腕っぷし自慢の大の男、少なくとも3人は1人で仕留められるモンスターが、日本には無数にいる。しかも、先述した通り、識字率高いので高確率で読み書きそろばんもできちゃうから、そのモンスターたち知能も高い。

力士というモンスターだけではない。他の日本人に挑もうとしても、もし武器や軍艦が彼らの手に渡ってしまったが最後、すぐに学習・量産されてしまい、反撃される可能性まである。(過去にポルトガルの火縄銃が、日本に渡った数丁を基に大量生産&改良された過去もあり。)

新しい武器を開発してもすぐに模倣され、日本人の戦闘レベルがアップ。これを繰り返すとどうなるか…。はい、無敵のモンスターが完成します。

…急に日本が攻略難易度高レベルのダンジョンに見えてきませんか。

他の国々と協力して、日本を包囲して一斉に大砲を叩き込めばまた違ったかもしれませんが、そうすると他国に借りを作ることになりますから、高コストのわりに成果は期待できなくなります。

だから、ダンジョンのモンスターに直接アプローチ(武力支配)じゃなくて、時間はかかるけれどじわじわとダンジョン自体の弱体化を目指そう!(経済支配)という方向になったのでは。(※日米修好通商条約)と、思います。

まとめ

ペリーの記録のおかげで、当時の日本人の様子が知れて本当に面白いです。当時の日本人たちは、鎖国のせいで自覚はなかったと思いますが、実は欧米諸国の度肝を抜くような底力があった人たちだったのだと思えます。

彼が書いた「日本遠征記」はすべてを読んでいるわけではありませんが、ここに紹介していない、彼の目で見た日本人たちの様子や、彼の感想がもっと書かれているだろうと思います。ペリーは家族思いで優秀な人物ですし、「熊おやじ」には似つかわしくないエピソードがもっとたくさんある気がしています。

原本に近いけど分かりやすく書かれた良い本ないかな。読んでみたいですね。

コメント