かぴです。

第3話を観ました。やはり諏訪でしたね。私としては、このカットが嬉しかったです。

ここ、諏訪大社上社前宮がモデルかなと思ったけれど違うのかな。

google earthの画像だと日影が濃くてちょっと分かりづらいけれど、恐らくそうだと思います。鳥居奥の階段とか左側の建物(十間廊)とか完全に一致だもの。

さて、「諏訪大社上社前宮」と書きましたが、「諏訪大社」と一口で言ってもその社は1つではありません。なんと4つに分散(しかも結構距離がある)していて、全て合わせて「諏訪大社」と言います。

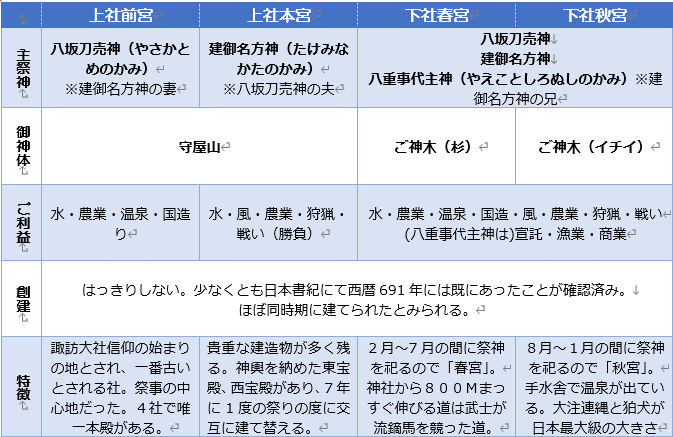

その4つとは、「諏訪大社上社 本宮」「諏訪大社上社 前宮」「諏訪大社下社 春宮」「諏訪大社下社 秋宮」です。今回はその4つの社の違いに着目して紹介したいと思います。

「諏訪大社」4つの社の違いなど

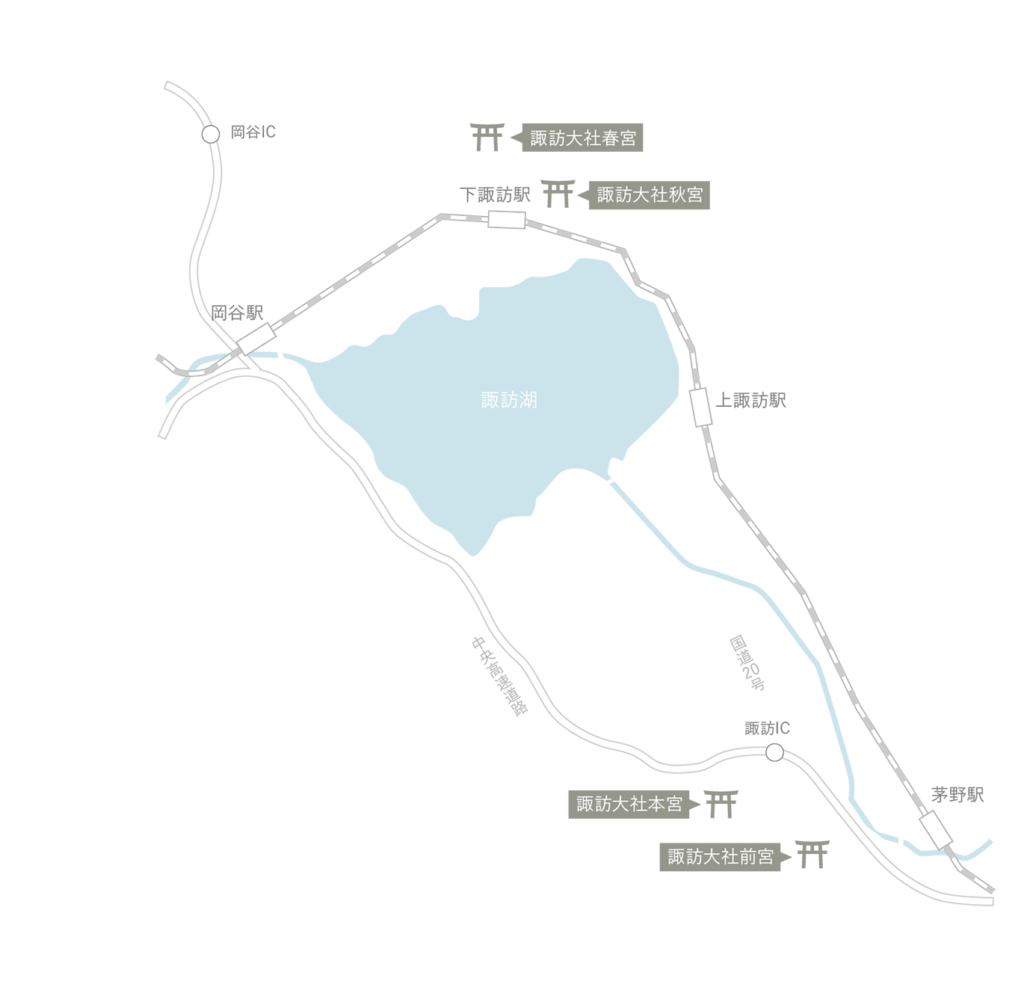

4つの神社の配置

4つの神社は、以下のような配置になっています。

湖から離れてなんだか中途半端なところにある感じですが、昔はこの神社の際まで湖があったそうです。つまり、諏訪湖の南北に位置する湖のほとりの神社だったということですね。

昔は船で移動できたかもしれませんが、今はバスまたは車で移動しないと、1日では回れません。

4つの神社 ざっくり表にまとめてみました。

4つの社の、人でありながら神とされた「大祝(おほうり)」という役職

「逃げ上手の若君」では、諏訪頼重という人物が諏訪の神官であると名乗り、「持って生まれた神聖さゆえ、どうしても神力がダダ漏れに!」などと言って後光を放っていたり、神眼でユルユルの未来を見たりしています。

彼は、本当にそうだったのかはわかっていないものの、「大祝」という重要な役職に就いていたと言われています。この「大祝」は神の依り代とされる一族が世襲する役職で、「現人神」「生き神」が信仰の対象となる全国でも珍しい存在でした。逃げ上手の若君の諏訪頼重の超人描写はここからきていますね。

この諏訪大社の神職の最高位である「大祝」は、平安時代後半以降、上社は「諏訪氏」、下社は「金刺氏」でした。「諏訪氏」は諏訪大社の主祭神である建御名方神の依り代一族、「金刺氏」は古代から長野県周辺を支配した科野国造(初代天皇・神武天皇の孫)の子孫一族といわれており、どちらも神話の神たちをルーツに持つ、天皇と同じ”現人神””生き神”と言われていました。最初は協力関係にあった両家ですが鎌倉時代以降に対立し、1518年に金刺氏は滅亡し諏訪氏のみが大祝として残ったようです。

金刺氏ですが、源頼朝が挙兵した際の大祝・金刺盛澄は平氏の家来でもあったため処刑されそうになるのですが、源頼朝の目の前で暴れ馬を乗りこなして百発百中の流鏑馬の腕を披露して許されました。諏訪大社の生き神が尋常ではないスゴ技を披露したものですから、諏訪大社が「武芸にもご利益がある」と有名になっていき数々の武将たちが参拝したというエピソードがあります。(建御名方神は神話の中で戦いに敗れて逃げてきた神なので、戦いの神とされるのは無理があるのですが、こういう経緯があったのですね。)

たくさん神話の神などの名前が出てきましたが、神話的なところは、ボリュームが出るのでまた別の記事として書きますね。

まとめ

昔調べた内容を元に、確認したり新しい情報を仕入れたりしていたのですが、新しく知ることもあり楽しかったです。今は「諏訪大社上社本宮」が諏訪信仰の総本山のようになっていますが、歴史的に見ると本宮よりも前宮の方が重要な場所であった印象を受けました。神秘的な綺麗な水も流れているしね。

コメント