かぴです。

今回は、私の独断と偏見で、お勧めの観光名所をご紹介したいと思います。

かぴ的おすすめ諏訪観光名所

諏訪大社

ここは外せないと思います。「上社本宮」「上社前宮」が諏訪湖の南側に、「下社春宮」「下社秋宮」が諏訪湖の北側にあるので、「諏訪大社に来た」なら4社巡りをしてみることをお勧めします。

4社の御朱印を集めると、私が巡ったとき(2018年くらい)には記念品として諏訪大社の栞とらくがんがもらえました。(今あるのかは不明です)

万治の石仏

諏訪大社の下社春宮の、浮島を通った先に「万治の石仏」というユーモラスな仏像があります。

あまりにも独特な見た目なので、つい最近の作のように感じてしまいますが、建立されたのは1660年(万治3年)。こんな伝説があります↓

明暦3年(1657年)、諏訪高島三代目藩主忠晴が、諏訪大社下社春宮に大鳥居を奉納しようとした時のこと。石工がこの地にあった大きな石を使おうとノミを打ち入れたところ、血が流れ出た。驚き恐れた石工は大鳥居の造作を止め、あらためてこの不思議な石に阿弥陀様を刻み、霊を納めながら建立したのがこの石仏だと伝えられています。

(一般社団法人下諏訪町地域開発公社 観光振興局HP「おいでなしてしもすわ<https://shimosuwaonsen.jp/course/515/>」から抜粋

さらにミステリアスなことに、昔は「冬になると首が伸びた」そうです…。

これには種があって、昔の修復時につけた支柱についた水分が凍り、それに押し上げられて首が浮いていた、ということでした。安全のため今は固定されているそうです。

この石仏、ユニークなのはその見た目だけではなくて、お参りの仕方もユニークです。

①正面で一礼

②手を合わせて、心の中で「よろずおさまりますように」と念じる

③心の中でお願いごとを唱えながら、石仏の周りを時計回りに3周する

④正面に戻り「よろずおさめました」と唱える

⑤一礼する

お参りをするまでもなくても、この石像は見るだけでもかなりのインパクトを受けます。下社春宮に行った際には、是非この石像も訪れてみてください。

くらすわ諏訪本店

養命酒を製造する「養命酒製造株式会社」が運営する、物販・レストラン・カフェ・ベーカリーが併設された施設です。諏訪湖が目の前にある立地です。物販には、養命酒はもちろん、漢方を使った茶や食べ物、ハムやソーセージなど同会社が生産している商品がほとんど手に入ります。健康志向の商品が多く、お土産として喜ばれるのではと思います。

2Fのレストランで食べたことがありますが、これまた美味しい。私が行った際はサラダバーがあり、今でこそ少し知名度がある「ルバーブ」などあまり見ない野菜が使われていて興味をそそられました。料理もオシャレで丁寧に作られている印象です。そして写真に撮っていませんでしたが、2F諏訪湖側はガラス張りになっていて、目の前の諏訪湖が一望できます!綺麗な諏訪湖を眺めながらのランチ、いい思い出になりますよ。

片倉館(国指定重要文化財)

昭和3年建設。

諏訪(岡谷市)は、大正から昭和にかけて製糸業が活発な場所でした。明治8年(1875年)、それまで日本はフランスの繰糸機を輸入して製糸業を行っていたのですが、岡谷市で「諏訪式繰糸機」という、フランスのものよりコンパクト・高性能・低価格の3拍子揃った繰糸機が開発されました。するとその機械は全国に広がり、全国的な生産量アップにつながり、明治42年(1909)には日本がそれまでの世界一だった中国を抜いて輸出生糸生産国となりました。大正13年(1924)には長野県が全国トップとなり、その中でも岡谷市の輸出生糸量は6割以上を占め、世界一の糸の都として“SILK OKAYA”「糸都(しと)岡谷」と呼ばれました。

そんな背景の中で、製糸業で富を築いた「片倉財閥」が、地域住民の福利厚生と交流の場として作ったのが、この「片倉館」です。

写真の風呂(もちろん温泉)は「千人風呂」と呼ばれ、その名の通りとても大きな風呂で、深さは1.1mあるので立って入浴します。底には玉砂利が敷き詰められているのでツボも刺激してくれてとても気持ちが良いです。泉質は単純温泉(低張性弱アルカリ性高温泉)で、熱めな上に立って入るので、じっくり味わうというより、サラッと入って楽しむ温泉かと思います。

お風呂の仕様もですが、ステンドグラス・大理石造り・彫刻、という西洋を思わせる温泉の全体的な雰囲気は、他の温泉とは一線を画すので、一度入ってみる価値はあると思います。

映画「テルマエ・ロマエ」のロケ地にもなった場所ですので、同映画が好きな人にも是非行ってみてほしい場所です。

SUWAガラスの里

諏訪湖の南側の湖畔にある大きな建物、ガラス細工の宝庫「SUWAガラスの里」です。諏訪の水陸両用バスの発着地近くにあります。

ガラスのショップも勿論綺麗だし可愛いしあれこれ欲しくなってしまう商品ばかりで楽しいのですが、ここの目玉は「クリスタルボール」という、国内最大級のガラス玉。とても大きいただのガラス玉なのですが、見てると不思議な感覚になります。ガラス細工の名手たちの作品も展示しているので、工芸品に興味がある方は見に行くととても楽しいと思います。

かぴ&うま家では、ここで買った金箔が封じられたフクロウのガラス製マドラーが、特に夏に大活躍しています。

諏訪SA下り レストラン湖彩 さくら丼

長野県の食べ物というと、蕎麦を上げる方が多いでしょう。あまり馬肉というイメージはないと思いますが、長野県は歴史的にわりと馬を食べてきた方なのです。

で、馬肉が好きな方なら是非お試しいただきたいのが、諏訪SA(下り)の施設内にある、レストラン湖彩の名物・さくら丼です。

「SAのレストランの食べ物なんて…」と思った方もいると思います。

一流の店で食べたら結構お値段がいくと思われるさくら丼ですが、ここのさくら丼はSAのレストランらしくそこまで高くない(1000円前後)のに、本当に美味しいんです。

ここで提供される馬肉は柔らかく臭みがなく、ニンニクの効いたタレがよく合います。細く切ったリンゴが中央にトッピングされていて、ほんのり甘くて良いアクセントになっています。食べ始めたら、あっという間に丼がからっぽになってしまいます。私は飯時に諏訪SA下りに立ち寄ったら必ず食べていくメニューですし、そうでなくてもたまに「食べたいなぁ」と思うくらいにはファンです。

レストランの席は一部窓際を向いた席があり、そこからは諏訪湖が一望できます。運が良ければ、諏訪湖を眺めながら絶品のさくら丼に舌鼓を打つという極上の時間になります。

馬肉が苦手な方もご安心ください。長野名物の蕎麦や、諏訪・岡谷名物のウナギ、駒ケ根のソースカツやパスタやカレーなど、その他メニューも豊富にあります。

毒沢鉱泉

すごい名前ですよね(^^;)諏訪湖の北側、ちょっと奥まった場所にあります。

「温泉」ではなく「鉱泉」となっている通り、源泉の温度はとても低く、温泉として使うために加温しています。オレンジ色のお湯が特徴的ですが、酸性のお湯で、明礬泉と緑礬泉の両方の成分をふくむ「酸性明礬緑ばん泉」という全国的にも珍しい泉質のせいだそうです。効能は戦前はこの鉱泉水が皮膚の薬として売られていたこともあったそうです。

もう一つ、この温泉には特徴があります。飲泉できる温泉で、胃腸に良い「渋の湯」と呼ばれているのですが…日本一まずい飲泉とも言われています。私も飲みましたが、とてもゴクゴク飲めるような代物ではない。味は……鉄と腐った卵と酢が混ざり合った感じ??うろ覚えですが、とにかく、ちょっと味見したらもういいや、と思うものでした。

味はともかく、非常に珍しく貴重な温泉なのは間違いないのに、なぜ「毒沢」なんて物騒な名前が付いているのか。

この名前になった一説には、武田信玄がこの鉱泉を大変気に入って、他の人たちには隠しておきたくて「この鉱泉には毒がある」と言ったことが由来とされています。

他にも、「鉱泉が流れ出ていった沢にいる魚が死んでしまったため」という説もあるようです。が、やはり知名度があるため信玄説の方が有名です。

まとめ

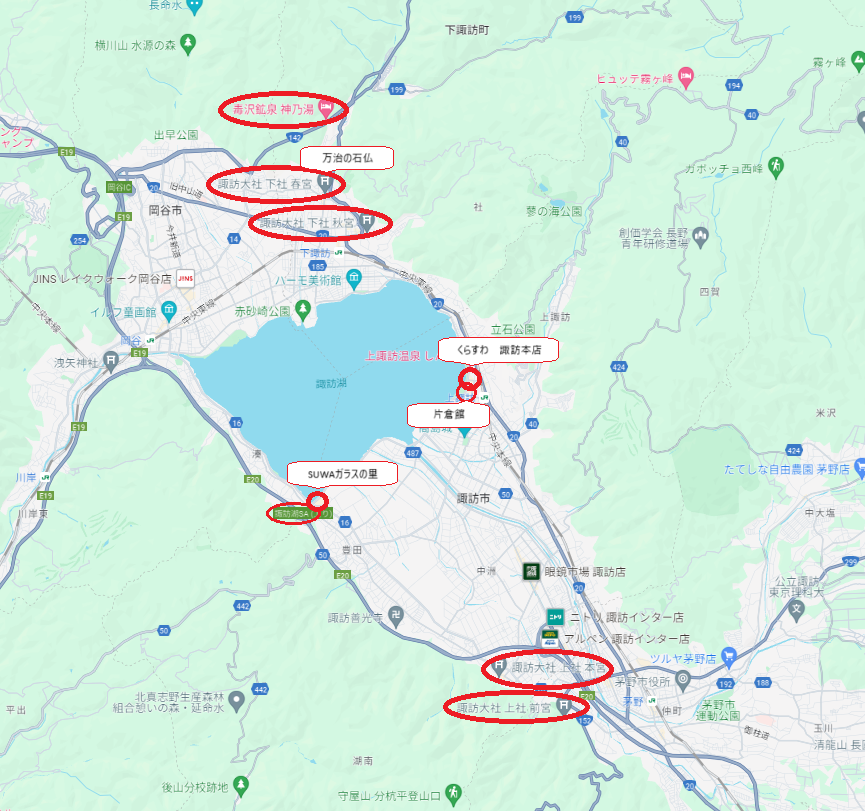

これまでご紹介した場所を地図に表すと上のようになります。このブログをご参考にされる方はうまく回ってください。全てを楽しむには、1日~1日半かかると想定しておいた方が良いと思います。

岡谷IC(諏訪湖の北側)方面からいくか、諏訪IC(諏訪湖の南側)方面からいくかで順路が全く違ってくるかなと思います。宿は、是非毒沢鉱泉のお宿に泊まりたい!ということなら「神の湯」「宮の湯」2つの温泉旅館があります。諏訪湖の景観をひたすら楽しみたいなら、「くらすわ」や「片倉館」がある諏訪湖の東側エリアに、ラグジュアリーな大きな宿から小さいながらもコスパの良い宿までたくさん軒を連ねていますのでこちらがおすすめです。このエリアは浴場が天然温泉なのが基本です。

ただし、注意したいシーズンがありまして…それは夏です!

夏は「諏訪湖祭湖上花火大会」という大きな花火大会があり、2024年は8月16日に行われますが、毎年その大会前後、合計1か月ほど毎日「諏訪湖サマーナイト花火」が開催されています。この時期は非常に観光客が増え宿の争奪戦になるため、宿泊料がオフシーズンに比べて倍以上になります。花火大会当日など20倍以上になっている宿すらあります。また、道路や電車が混み合います。

春や秋などは気候的にも観光しやすい季節ですし、冬は寒さが厳しいものの、雪景色の美しい諏訪湖が見られますし、ワカサギ釣りも楽しめます。

まったりと、静かに、リーズナブルに諏訪を観光したいようでしたら、夏は避けることをお勧めします…。

コメント