かぴです。

諏訪大社には「七不思議」が存在します。今回はそれについてご紹介します。

この七不思議の中の1つが、「逃げ上手の若君」に登場する架空の人物・諏訪頼重の娘「雫」の名前の由来になっているのでは?と個人的に思っています。

諏訪大社の七不思議

七不思議といっても、上社・下社でそれぞれ「七不思議」が存在していて、中には上社・下社共同の「不思議」もあり、それを1つと数えると計11個あります。まずは共同の「不思議」、次に上社・下社の「不思議」をそれぞれご紹介します。

諏訪大社 上社・下社共同の「不思議」

御神渡り

諏訪の代表的な「不思議」といえばこれです。諏訪湖独特の現象で、冬に諏訪湖が全面結氷した状態が続くと発生します。風により氷がぶつかってせり上がり、それが諏訪湖を横断するように筋になって現れる現象です。

昔の人は、「夫である建御名方神が、妻である八坂刀売神のもとに行くため、湖の上を歩いて上社から下社に行った跡」と考えました。「神が渡る」から「御神渡り」というわけです。

メカニズムとしてはこう↓

①-10℃以下の日が続き、諏訪湖が全面結氷する。

②①が3日以上続く状態を維持し、10cm以上の分厚い氷になる。

③昼間の気温上昇により氷が緩み、膨張する。

④厳しい夜の冷え込みによって氷が収縮し、表面に亀裂が入る。

⑤④でできた亀裂に氷の下の湖水が入り込み、再び凍り付く。

⑥③~⑤を繰り返すうちに、湖面の面積以上の氷が作られキャパシティオーバーとなり、弱い部分が押されて大きな音と共に山のようにせり上がる。

⑤④を繰り返し、せり上がりがだんだん大きくなって30~60cmの山脈のように連なる。

こうしてできた氷の筋が、南北に1本(一の御渡り)、次に同方向にもう1本(二の御渡り)、東岸から一の御渡りと二の御渡りに直交する1本(佐久の御渡り)できると、八剱神社の宮司により「御渡り神事」が執り行われ、「御神渡りが出現した」と認定されるそうです。また、この筋のでき方でその年の吉凶が占われます。

NHKで詳しく解説している動画つきのページがありましたので、興味のある方はこちらもご覧ください。

長野県では毎年冬に御神渡りが出現するか否かがニュースになります。温暖化により全面結氷が厳しく、残念ながら、ここ数年は御神渡りは出現していません。

御作田の早稲

地域により差はありますが、長野県の多くの地域では、稲は5月ごろに植えて、9月に稲刈りを行います。

一方、「御作田の早稲」は、下社春宮と秋宮の間に位置する「御作田社」近辺で御田植祭で植えられた苗が、6月上旬に植えられるにも関わらず8月1日には神に献上できるくらい立派な稲になり、他より早く成長することからそう呼ばれています。また、上社の方でも本宮の近くの藤島社にて御田植祭が行われ、やはりここで植えた苗も同様に早く成長するそうです。

なぜ早く成長するかは、近くに温泉があるため「水が温かめだから」「地熱があるから」などの説が言われているようですが、科学的に検証したことはないそうです。

穂屋野の三光

「穂屋野」とは「御射山」の別称です。そして、上社・下社両方に「御射山社」があります。

8月、狩猟の神事である「御射山社祭」が終わる際、日・月・星(三光)を同時に見ることができるというものです。夕日が見える日本海ならまだしも、山の中ではなかなかあり得ない天体ショーですが、ご神木に上れば見えるとか、池に映ってそう見えるとか、様々な説があるようです。日の出が早く日没が遅い時期ですので「まだ明るく/暗くなりきらないうちに月と一番星が見える」などはあるかもしれません。

これを「七不思議」として数える場合は、御作田の早稲か、後述の「五穀の筒粥」を抜かすのだそうです。

諏訪大社 上社の「不思議」

元朝の蛙狩

元日の朝、本宮の御手洗川という川の底から冬眠中の蛙を捉え、小弓で射て神に捧げて世の平安を祈る「蛙狩り神事」というものがあります。何が不思議かというと、どんな状況の中であろうと、御手洗川の底から毎年必ず2,3匹は蛙が見つかるということです。

なぜ生贄が蛙なのかというと、御祭神の建御名方神の化身は龍であるからとか、使いにしている蛇の大好物だから、という神話に基づいた説のほか、単に冬に簡単に捕獲できる生き物が蛙だったから、蛙は田んぼの畔に穴をあけて弱くしてしまう害獣だから、という現実的な説など様々な説があるようです。

生き物を殺してしまう神事のため、近年は批判の声も大きくなっているようですが、しかし何百年も続いている伝統的な神事であるのと地元住民や神社関係者の支持もあり、諏訪大社としては今のところ中止する意思はなく、大々的に告知することもなくこっそり続けられているようです。

宝殿の天滴

本宮で一番大事とされる「宝殿」は2つあり、「東宝殿」「西宝殿」と呼ばれ中には建御名方神の神輿が納められています。7年に一度、御柱祭の年ごとに交互に建て替えられています。

この宝殿の屋根からは、どんなに干ばつが続いて乾燥していても必ず毎日2~3滴は雫が垂れるそうです。

この雫は「ご天水」と呼ばれ、昔は「日照りの際にこの雫を竹筒に入れて持ち帰って雨ごいをすると必ず雨が降った」「田んぼに入れれば、田んぼの水が枯れることはない」などのご利益を持つものと信じられてきました。

個人的には、冒頭でお話したように、「逃げ上手の若君」に出てくる「雫」というキャラの名前はここからきているのではないかと思うのですが、どうなんでしょうね。

葛井の清池

大晦日の夜、その年1年使った御幣束(よく神社の御神体まわりで使われる、棒に折った和紙をくっつけたアレ)などの道具を「葛井の清池」に沈めると、元旦の朝に静岡県の「佐奈岐池(具体的にどこかは分からないが、静岡県の桜ヶ池であるという説が有力)に浮かんでいる。また、この池は片目の魚が主としている、という不思議です。

高野の耳裂鹿

4月に「御頭祭」という神事があり、この中で特殊神饌として鹿の頭や獣、魚、鳥などが供えられます。昔は高野(八ヶ岳の裾野)で捕らえた75頭分の鹿の頭を備えましたが、この中に必ず耳が裂けた鹿がいた(狩りが好きな神の矛で傷ついたという説も)ことから、不思議に数えられました。

アニメ「逃げ上手の若君」にて雫が「諏訪明神は狩りの神様でもあるんです。ガンガン食べるし、ガンガン狩るの。」と言っていましたが、こういう狩りの神事があることからそれが分かりますし、4話にて小笠原貞宗が「耳が裂けた鹿」の話題を出していましたが、まさにこの行事が元ネタですね。

もちろん今は行事の度に75頭もの鹿などを狩るということはせず、はく製の頭と鹿肉の缶詰を捧げているようです。

諏訪大社 下社の「不思議」

五穀の筒粥

春宮にて1月14日の夜から15日の朝にかけて行う神事で、大釜の中に米と小豆、葦の筒を入れて、ひたすら一晩中炊き続け、筒の中に入ったお粥の状態を診て、その年の農作物が豊作か凶作かを占うものです。

何が不思議かというと、「この占いがかなり正確に当たること」だそうです。

お粥を炊いて吉凶を占う、といった手法は全国各地にあるようですが、一晩中炊き続けるのは諏訪大社だけなのだそうです。

湯口の混濁

下諏訪には20か所もの温泉の源泉が湧き出ていますが、上記の「綿の湯」にはこんな伝説があります。

神代の時代の出来事。この地を治めていた建御名方神と八坂刀売神が夫婦喧嘩をした。八坂刀売神は建御名方神から距離を取るため、諏訪湖の対岸にある下社に向かう。その際、いつも化粧に使う温泉を綿に含ませて持って行った。上諏訪から下諏訪に行く際に綿からお湯が垂れ、その場所に温泉が湧いた。さらに上陸して秋宮の近くまできたとき、綿を置いたところ、そこからこんこんと温泉が湧き出てきた!この温泉は神の温泉のため、心が汚れている者が入るとたちまちお湯が濁ってしまうといわれ、これを「湯口の清濁」という。

この綿の湯は、現在は老朽化のため温泉施設は取り壊され、源泉とモニュメントが残るのみとなっています(源泉のお湯を引いた旅館はいくつかあります。)何が不思議かって、やはり下線部のところです。

実際に心が汚い人が入ればお湯の色が変わるのか、というともちろんそういうわけではありません。

「お湯の色が変わる」温泉は、他の地域にもあります。時間帯によってお湯の成分が変わり、色が変わるというものです。現在、綿の湯を源泉とした旅館等では色変わりをするような記述はみられませんが、昔はそうだったのかもしれません。

アニメ「逃げ上手の若君」3話にて、亜矢子が「諏訪名物・温泉でーす♪」と言っていますが、実際、中山道にあった69もの宿場町のうち、温泉が出ていた宿場町はこの「綿の湯」がある下諏訪宿だけだったようです。この温泉地は「下諏訪温泉」と呼ばれ、今も温泉地として親しまれています。

沈まない浮島

春宮脇を流れる「砥川」の中洲に「浮島」と呼ばれる島があります。「水に浮いているように見える」というのが名前の由来のようです。ここは度々洪水が起きましたが、「どんなに大水が来ても、土を持っていかれず絶対に沈まない」と言われています。

現在は岸に石積みが作られています。

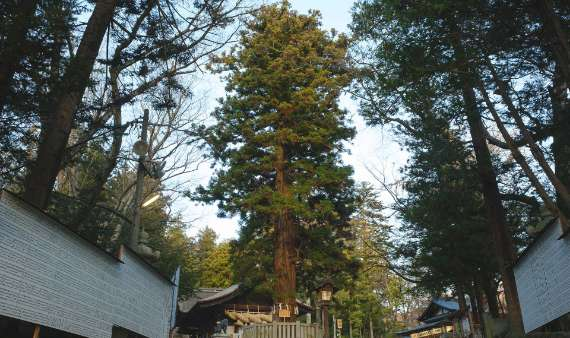

ネイリの杉

秋宮の鳥居をくぐって真正面にある大きな杉の木です。樹齢600~700年ほど。

「ネイリ」は、二通りの漢字と意味があります。

①枝が垂れ下がり、眠っているように見える→「寝入りの杉」

②杉の差し木をしたところ、根っこが生えた→「根入りの杉」

この木が不思議に数えられている理由は、夜にあります。

丑三つ時(午前2時)頃にこの杉を見ると、垂れ下がった枝がまるで布団を被っているように見え、さらにいびきまで聞こえてくる、とのことです。

非常に寝つきの良い杉であるということで、杉の皮が夜泣き防止のお守りになっているそうですよ。

まとめ

さすがに11個もあると、調べて書きあげるのが少々手間でした。「共通の不思議」「上社の不思議」「下社の不思議」と分けた方が良かったかなぁと反省。

私はこういう伝説や不思議が大好きなのですが、いざ旅行に行ったとき、こういうことを知っているか、知らないかでかなり楽しさが変わってくると思います。

諏訪大社へ旅行に行く方は是非とも、ご参考にしてください。

コメント