かぴです。

今日は「弘安の役」での武士の戦いぶりの紹介です。やっていきましょう。

元寇での鎌倉武士の戦い方 弘安の役編

文永の役から学んだことを活かす

文永の役で元軍の様子が分かった日本は、次の上陸に備えました。

石塁を作る

有名なのが、「石塁」です。

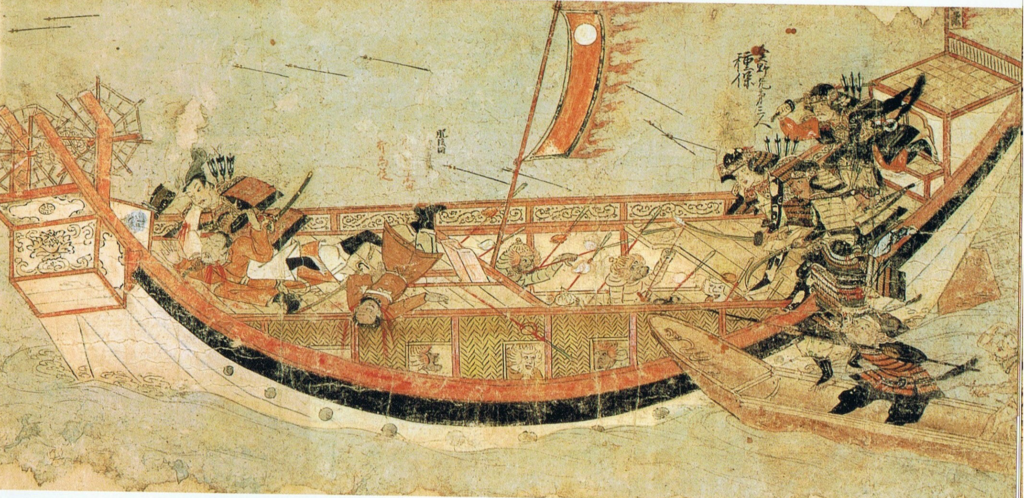

高さ約2m。当時の男性の平均身長が159cmくらいだったそうなので、まず壊せないしよじ登ろうとしても絵の通り上には武士がいますので確実に射殺されます。これを海沿いの各所に設けて、元の上陸を防ごうとしました。

作戦を立て直す

文永の役は、地上戦が主でした。さて今度は、いかに上陸も防ぐか?が課題です。

でも、答えは簡単。船に乗っているうちに倒してしまえばいいのです。

で、上陸してしまった兵士は石塁でブロック!

早いうちから鎌倉武士を集めておく

文永の役よりも大規模で来ることが予想されたため、上のような備えのほかに、人員配置も早く、手厚くやったようです。数としては約6万人。(それでも元軍は14万人用意したので全然足りません…。)

かなりホラーな戦いぶり

元は、先遣隊・東路軍900隻、主力隊・江南軍3,500隻に分かれてやってきました。この合計4,400隻の部隊というのは、当時世界最大規模の部隊だったようで、元では「こんなに巨大な艦隊を差し向けられたのでは、あんな島国、1日で負けてしまうだろう」などと予想されていたそうです。

まずは先遣隊である東路軍がやってきます。

恐怖!夜の船に刀を抜いた敵(武士)の姿

高麗で作った船に乗ってやってきた元軍に対し、日本の鎌倉武士はゲリラ戦を仕掛けます。夜中に、小舟に乗って元軍の船に近づき、襲い掛かるのです。そして夜が明ける頃に撤退します。

これは想像ですが、暗闇の中で海の波音で満たされた中、小舟の音だけを聞き分けて気付くのは至難の業でしょう。そして襲われたら、船の上は逃げ場もありません。夜中に突然仲間たちの悲鳴が響き、朝になると、仲間の屍しか載っていない船が漂うのです…。最初に襲撃を受けたその次の晩も、さらにその次の晩も、「今度はうちの船に襲ってくるかもしれない」という恐怖で元軍はなかなかぐっすりとは眠れなかったのではないかと考えます。

「鎧野郎など恐れるに足らず!海に落としてやれ!」…しかし……

日本軍の鎌倉武士たちは、みんな全身に鎧を纏っています。対人戦だと当然刀や弓矢の防御にはアドバンテージがあります。しかし、頑丈ゆえに重さがあるんですよね。彼らを効率的に倒すには……ピン!ときた方もいるでしょうか。元軍の兵士たちは、溺れさせるために船に襲い掛かってきた武士を海に突き落としたりしたはずと考えられています。

…しかし……。

実は、日本の武士は特殊な泳ぎ方の修練を積んでいたそうです。それは、甲冑を着たままでも泳げる泳ぎ方で、鎌倉時代頃から始まり江戸時代頃に大成したと言われる「日本泳法」です。

この泳ぎ方、クロールや平泳ぎとは違い、あまり水音が立ちません。なので、元の兵士からすれば、ザブンと海に突き落として溺れさせたはずの武士が、音もなくいつの間にかまた船の上に上っていて自分を殺しに来るという状況です。

残党狩り

戦いに疲れ切り、病気による死者も多数出てボロボロの東路軍に、遅れて江南軍が合流します。しかしその後、暴風雨により風に煽られ船と船がぶつかり合って大破し、特に江南軍がボロボロに。高麗製の東路軍の船は頑丈だった一方、元製の江南軍の船は大きいけれど脆かったそうです。

元軍は会議の末、撤退することを選びました。その際、将校たちとその家来たちを頑丈な船に優先的に載せて帰国してしまいました。その結果、船から無理矢理下ろされて日本に取り残されてしまった兵が10万人余りいたと言われています。

鷹島というところでは置き去りにされた大量の元の兵士とわずかな船が残っており、それに対し鎌倉武士は掃討戦を仕掛けます。残っていた船は襲って一隻残らず駆逐し、置き去りにされた10万人余りの兵を殺しまくりました。捕虜として捕まえた兵も少なくなかったようですが、元々交流のあった旧・南宋出身の兵士は生かし、それ以外は結局殺してしまいました。このため、鷹島付近は戦死した武士の墓や殺された一般人の墓のほかにも、元の兵士が殺害された伝承が残る、首だの血だのと物騒な文字の入る地名の場所が数多く存在しています。

置き去りにされても命からがら本国に戻った元の兵士もいたそうですが、元に帰れたのはたったの3人、高麗には11人だけだったようです。

まとめ

文永の役から学んだことを弘安の役にしっかり生かしたため、今回は(も?)全体的に日本有利に戦いは進んでいったようです。

なお、ネットではこういう話もあります↓

〇文永の役で人質を取った元軍を見て、「元軍は人質を取られるのが嫌なのか」と学習して弘安の役では逆に人質を取っていた。なお、鎌倉武士は人質を取られても構わず弓矢を引いた。

〇船には動物の死骸を投げ込んだ。そのため、元軍の船で疫病がまん延した。

〇大将の首を見せつければ相手はひるむはず、と思って元の兵士が大将の首を掲げたところ、鎌倉武士はその首を取り戻そうとして逆に攻撃力が上がった。

しかしこれらは出典元が不明なようなので、信ぴょう性はありません。

コメント